第139回 直径72cmのでっかい丸太〈ある木材業者視点の話〉

檜原では珍しい直径72cmのでっかい丸太から写真のような板や角材が取れました。大径丸太だからこその〈柾目〉にこだわって挽いてもらった製材品たち。販売事業部・吉田に聞きました。

―これは、何の木でしょう?

スギですね。直径72cm、樹齢は150年から200年くらい。そんな丸太を製材したら、というものです。

―これ、全部ですか?

そう。上にある変な角材も含めて…

―樹齢200年近いというと…

江戸時代の後期ですね。黒船来航とかの時代です。

―そんな時代ですか…。で、そんな丸太を製材したところ、これだけの量になったと。

そうなんです。

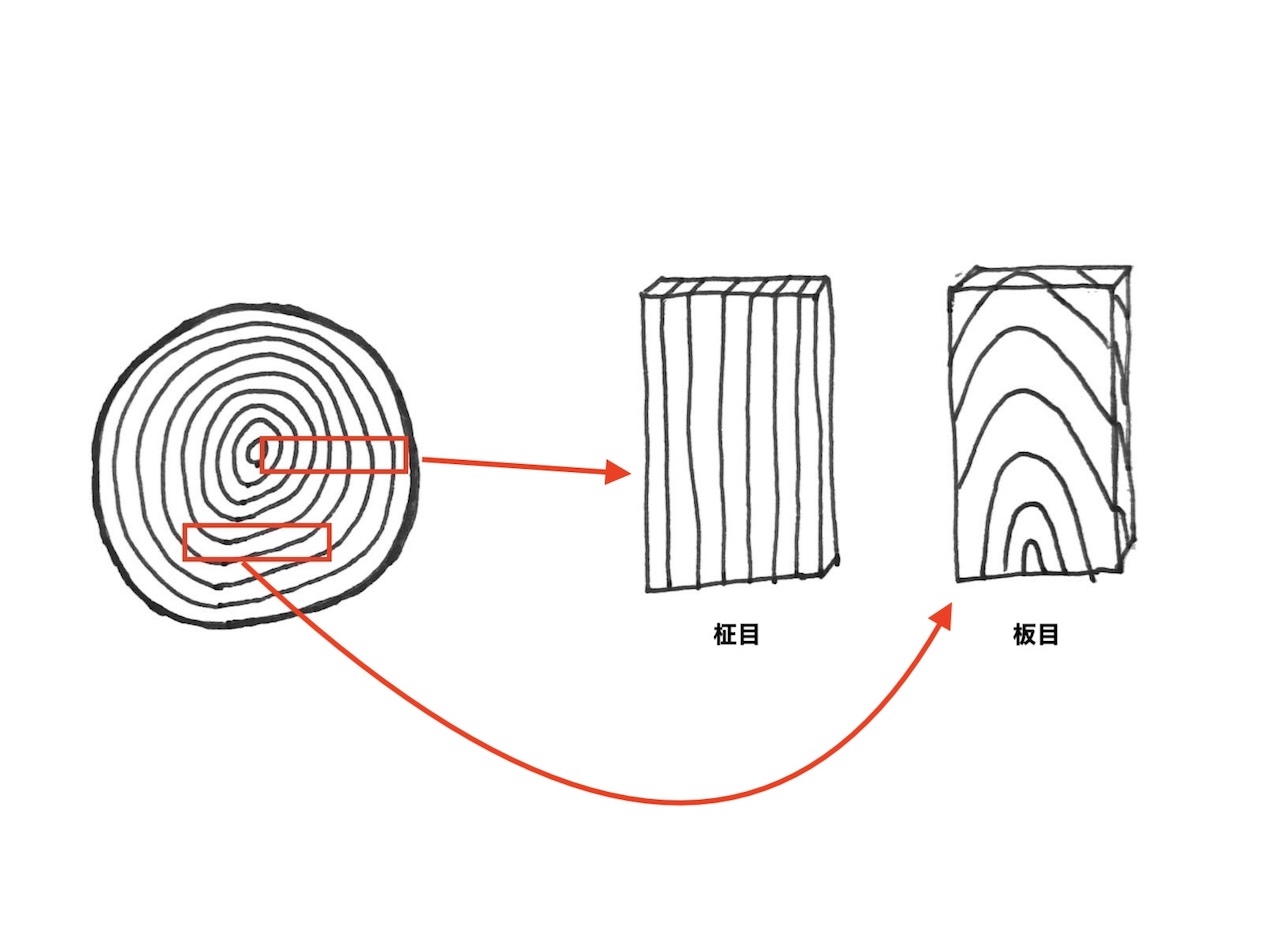

僕たちが普段接してる60年、70年の木だと、大きくても直径30センチくらいなんです。そういう丸太を製材して、側から板を取っていくわけですけど、そうすると板目しか基本は取れないんですよ。ですが、丸太が大きくなればなるほど、柾目が取れるようになります。

※柾目は丸太の中心に向かって年輪に対して直角に切った時に出る木目。均一で揃った木目が上品な印象を与える。割れや反りが生じにくい点がメリット。板目は丸太の中心からずらし、年輪に平行になるように切った時に出る木目。自然な曲線を含んだ木目が木の存在感を際立たせる。乾燥すると、割れや反りが生じやすい

―どんな材が取れたんですか?

例えばこの真ん中にある角材(2)、これ120mm角で、二面柾です。四面柾もあります。こうした材は直径60cmを超えてこないと取れないんですよ。で、それくらいの太さは100年では無理で、150年、200年の木が必要になってくるんですね。

―なるほど。

その下の板(3)は厚みが18mm、幅が120mm、上の板(1)はちょっと幅広で、厚み24mm、幅170mmで取りました。板目も混ざってますが、ほとんど柾目です。

―そうなんですね。

丸太自体は原木市場で入手したんですが、柾目を見せることを想定して、こういう大きい丸太でしか取れない板を取ろうと思って製材してもらいました。

―柾目の材は需要あるんですか?

うちなんかだと正直そんなにないんですが、透湿性が高いので、大切なものの保管用の木箱を作りたいというお話があった時など、在庫を持っておけば「ありますよ」と言えるので。

―確かにそうですね。

普段ないから、取れる時は取っておきたいですね。

―ですよね。

ちなみに、これ(4)、気づきました?

―何だろうと思ってました。

なぜこういう形になったかっていうと、話すと長いんですが…、多少、端折ってお話しすると…

―ぜひ、お願いします。

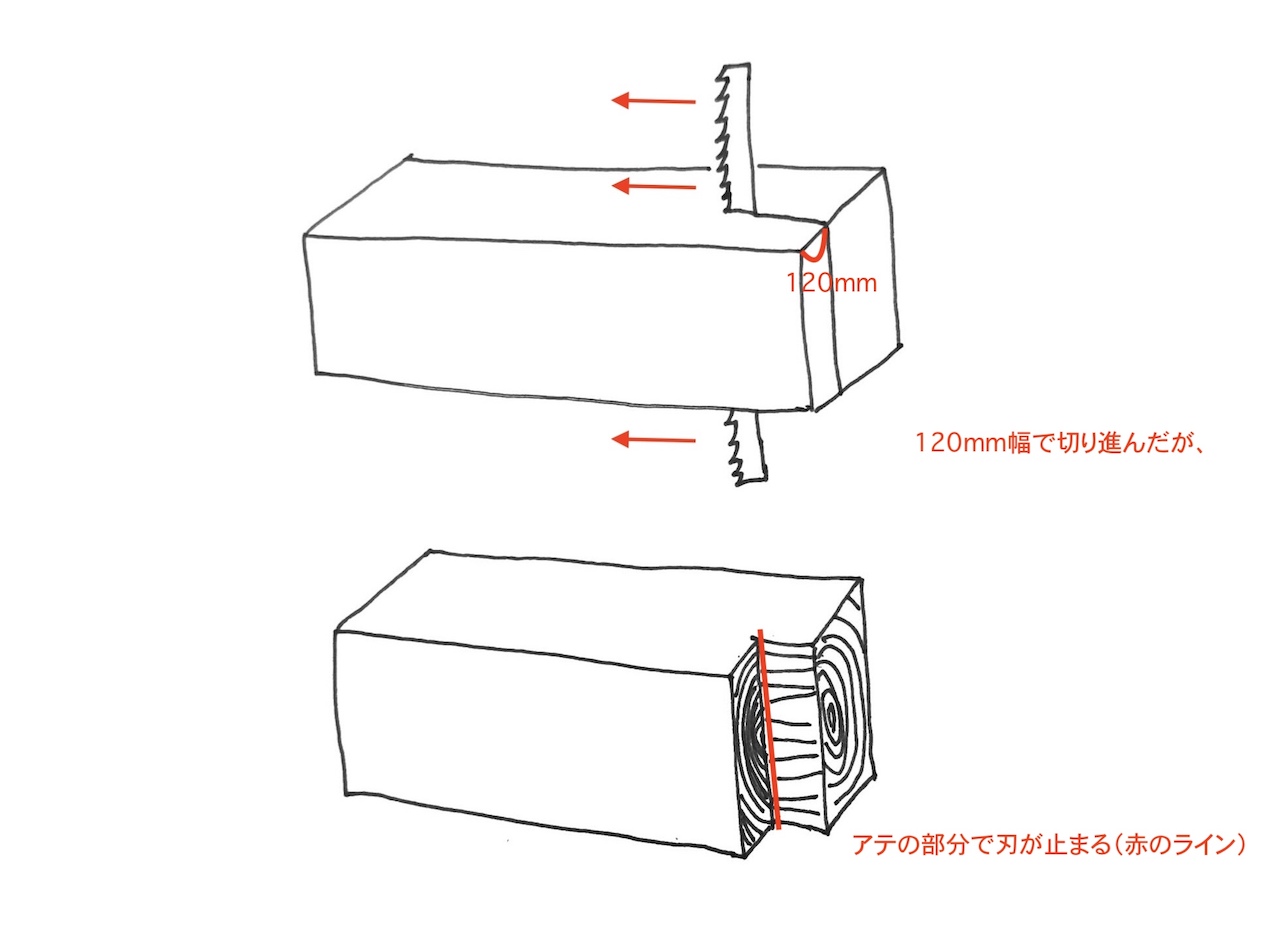

本当は丸太を半割りにして、追い柾を取りたかったんです。ただ、丸太が大きすぎて動かしづらく、それができなかったので、苦肉の策ですが、別の方法で120mmの角材、板を取ろうと製材していただいたんです。

※追い柾は柾目と板目の中間的な状態の木目で、両方のメリットを併せ持つ

―はい。

そうしたら途中で、製材機の帯鋸という回転する刃が止まってしまって、それ以上、切り進まなくなったんですよ。

―どうしたんですか?

「ガー」というすごい音がして機械が止まったので、みんな逃げるという…

―危ないですね。

アテなんですよ。そのアテの部分で刃が締められてしまったんですね。

丸太自体、非常に大きくて重量があったのでそれに応じてアテも強力だったようです。

※アテ:傾いたり曲がって育った木が自分が倒れないよう、まっすぐになろうとして伸ばす力がかかった部分で、加工で切ったり乾燥の過程で反ったり変形しやすいですところ。硬さも格別

―なるほど。

で、ともかくそのままではいけないので、チェンソーで切り落としました。

―はい。

だから切り取った幅が120mmmなんです。

―おお…

機械が壊れたので修理ということになってしまって、申し訳ないことをしました。

―そんなことがあったんですね。

直ってから残りを挽いていただいたんですが、この角材は「どうする?」と聞かれて、「このまま使います」と。

■素材データ

サイズ:

(1)板:全長:2100mm、幅:170mm、厚み:24mm、36枚

(2)角材:全長:2100mm、高さ:120mm、7本

(3)板:全長:2100mm、幅:120mm、厚み:18mm、70枚

(4)変形角材:全長:2100mm(一部カットされ1900mm)、幅:400mm、高さ:380mm

樹種:スギ

状態:未乾燥

(編集後記)

ま〜るい丸太を四角い板や角材に変える製材。若干、マニアックな内容だったかもしれませんが、柾目、板目などの木目を考慮し、板にするのか角にするのかも考え切り進む知的な面白い仕事です。言うならば逆パズル。ということは、これら板や角材をうまく組み合わせると、元の丸太に限りなく近づけることができるはず(木田)。